3Dレーザースキャナーとは?仕組み・種類・活用事例・価格まで徹底解説

現実世界をデジタル空間に再現する「デジタルツイン」は、現代ビジネスにおいて大きな可能性を秘めています。

この技術の実現に不可欠なツールとして注目されているのが、3Dレーザースキャナーです。

3Dレーザースキャナーは、対象となる建物や物体、空間を瞬時に高精度なデジタルデータ(点群データ)として取り込み、

リアルなバーチャル空間を生成します。

これにより、建築現場の現地調査、進捗管理、工場におけるレイアウト検討、さらには複雑なインフラの維持管理に至るまで、

多岐にわたる業界で従来では困難であった業務の効率化や新たな価値創造が実現されています。

本記事では、この3Dレーザースキャナーの技術概要と、それがビジネスシーンにどのような変革をもたらすのかについて、

具体的な活用事例を交えながら詳しく解説いたします。

- INDEX

3Dレーザースキャナーとは?

3Dレーザースキャナーとは、建物・構造物・設備などをレーザーで計測し、数百万〜数億点の「点群データ」としてデジタル化する装置です。

建設・測量・BIM(Building Information Modeling)・工場レイアウト検討・文化財保護など幅広い分野で活用されています。

デジタルツインとの関係

3Dレーザースキャナーで取得した点群データは、現実を忠実に再現した「デジタルツイン」を構築する基盤になります。進捗管理や設備保全、将来的にはメタバース活用にもつながる重要な技術です。

建設・測量・BIMでの役割

- 建設現場の現況測量

- 設計図との整合性確認(干渉チェック)

- BIMモデル化による施工管理といった用途で導入が加速しています。

3Dレーザースキャナーの仕組み(測定原理)

3Dレーザースキャナーには複数の測定方式があり、用途や精度に応じて選定する必要があります。

タイム・オブ・フライト(TOF)方式

レーザー光が対象に当たり戻ってくる時間を測定する方式。

- 測定範囲:数百m〜数km

- 精度:数mm〜数cm

- 活用例:建設現場、トンネル、インフラ構造物

フェーズシフト方式

レーザーの位相のズレを利用する高精度計測方式。

- 測定範囲:数十m

- 精度:mm単位

- 活用例:プラント設備、文化財、医療

レーザー三角測量方式

レーザーと受光素子の角度差から距離を算出。

- 測定範囲:数m以内

- 精度:μm単位

- 活用例:精密部品の検査、製造ライン

光投影法(Structured Light)

縞模様などのパターン光を投影し形状を取得。

- 測定範囲:数m以内

- 特徴:カラー情報も取得可能

- 活用例:美術品、文化財、VR/ARコンテンツ

3Dレーザースキャナーには、それぞれの原理によって得意な測定範囲や精度、そして活用されるシーンが異なることをご理解いただけたかと思います。

用途や現場の環境に合わせた最適なスキャナーを選定することが、作業の効率化とデータ活用の鍵となります。

点群データとは?3Dレーザースキャナーで取得できる情報

点群データの仕組み

スキャンで得られる「点群データ」は、XYZ座標値に色情報(RGB)を加えた集合体です。これにより実物に近い3次元モデルを構築できます。

代表的な点群データ形式

- E57形式:業界標準の汎用フォーマット

- RCP形式:Autodesk製品(AutoCAD、Revit)と親和性が高い

- LAS/LAZ形式:GIS・航空測量で一般的

- FLS形式:FARO製スキャナー専用

用途に応じて最適な形式を選ぶことが重要です。

点群データの活用方法【4つの代表例】

2D図面作成

点群から平面図・立面図・天伏図を作成し、現場図面の下地に活用できます。

3Dモデル化

点群データをBIMモデルや3D CADに変換。配管や鋼材を自動抽出できるソフト(例:ELYSIUM InfiPoints)により工数削減が可能です。

シミュレーション

搬入ルート検討、干渉チェック、設備配置検討に有効。施工前にリスクを洗い出し、コスト削減に貢献します。

解析

- 体積・面積計算

- CADとの差分比較

- 平面度・変形解析

など、従来手作業だった業務を効率化します。

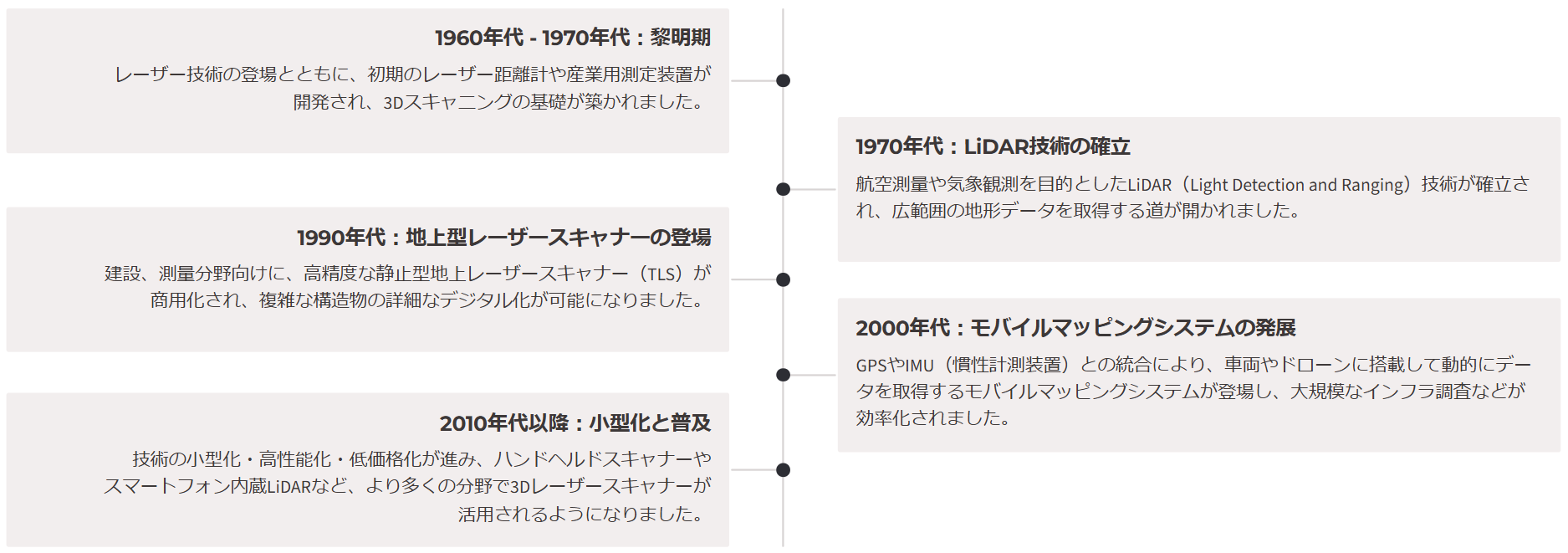

3Dレーザースキャナーの歴史と進化

現代の効率的なデジタルツイン技術を支える3Dレーザースキャナーは、長年にわたる技術革新の積み重ねによって発展してきました。

ここでは、その主要な歴史的マイルストーンをご紹介します。

- 1960年代〜1970年代:レーザー距離計・LiDAR技術の確立

- 1990年代:地上型レーザースキャナーの登場

- 2000年代:GPS・IMUと統合したモバイルマッピングの発展

- 2010年代以降:小型化・低価格化が進み、ハンドヘルドやスマホ搭載LiDARまで普及

1990年代から民間での利用が始まった3Dレーザースキャナーですが、当時は重さが40kgを超えるようなもの(それでも飛行機に載せずに済むようになったのは画期的でした)でしたが、

2025年現在、小型化、高性能化が進み小さな工事現場でも3Dレーザースキャナーを見かけるようになりました。

3Dレーザースキャナーは点群データを取得します

点群データの代表的なフォーマット(拡張子)

点群データの主要なデータフォーマットには以下のような物があります。

- E57形式: 業界標準として広く普及している汎用フォーマットです。異なるメーカーのスキャナーやソフトウェア間でのデータ交換に最適であり、点群データ、カラー情報、スキャン位置などが含まれます。

- RCP形式: Autodesk ReCap専用のフォーマットであり、特にAutoCADやRevitなどのAutodesk製品との連携に優れています。大規模な点群データも効率的に扱え、設計・建設ワークフローにスムーズに統合できます。

- PTX形式: 主にLeica製のレーザースキャナーで標準的に使用される形式です。高精度な点群データと詳細なスキャン情報(スキャン位置、方向、画像など)を保存するのに適しており、測量や建設現場での利用が多いです。

- FLS形式: FARO Scene(FARO社の専用ソフトウェア)で使用される独自フォーマットです。FARO製レーザースキャナーで取得したデータの保存・管理に最適化されており、点群データ、画像、スキャン位置情報などを統合的に管理できます。大容量データの効率的な処理と表示が可能で、他のフォーマットへの変換機能も備えていますが、主にFAROエコシステム内での利用に特化しています。

- LAS/LAZ形式: LiDAR(Light Detection and Ranging)データの業界標準形式で、特に地理情報システム(GIS)との連携が容易です。航空測量や地形マッピング、森林調査などで広く利用され、データ圧縮に適したLAZ形式も普及しています。

- PLY形式: ポリゴンメッシュデータとしても知られますが、点群データもサポートしており、研究用途やオープンソースの3Dソフトウェアでよく使用されます。比較的シンプルな構造で、データの可視化や基本的な処理に適しています。

点群データは基本的に「XYZの座標」が何千万行、何億行と並んだ巨大なCSVファイルのようなものですが、圧縮方法やデータ読み取り速度向上のため各社が工夫をしたフォーマットを提供しています。

具体的な活用シーン

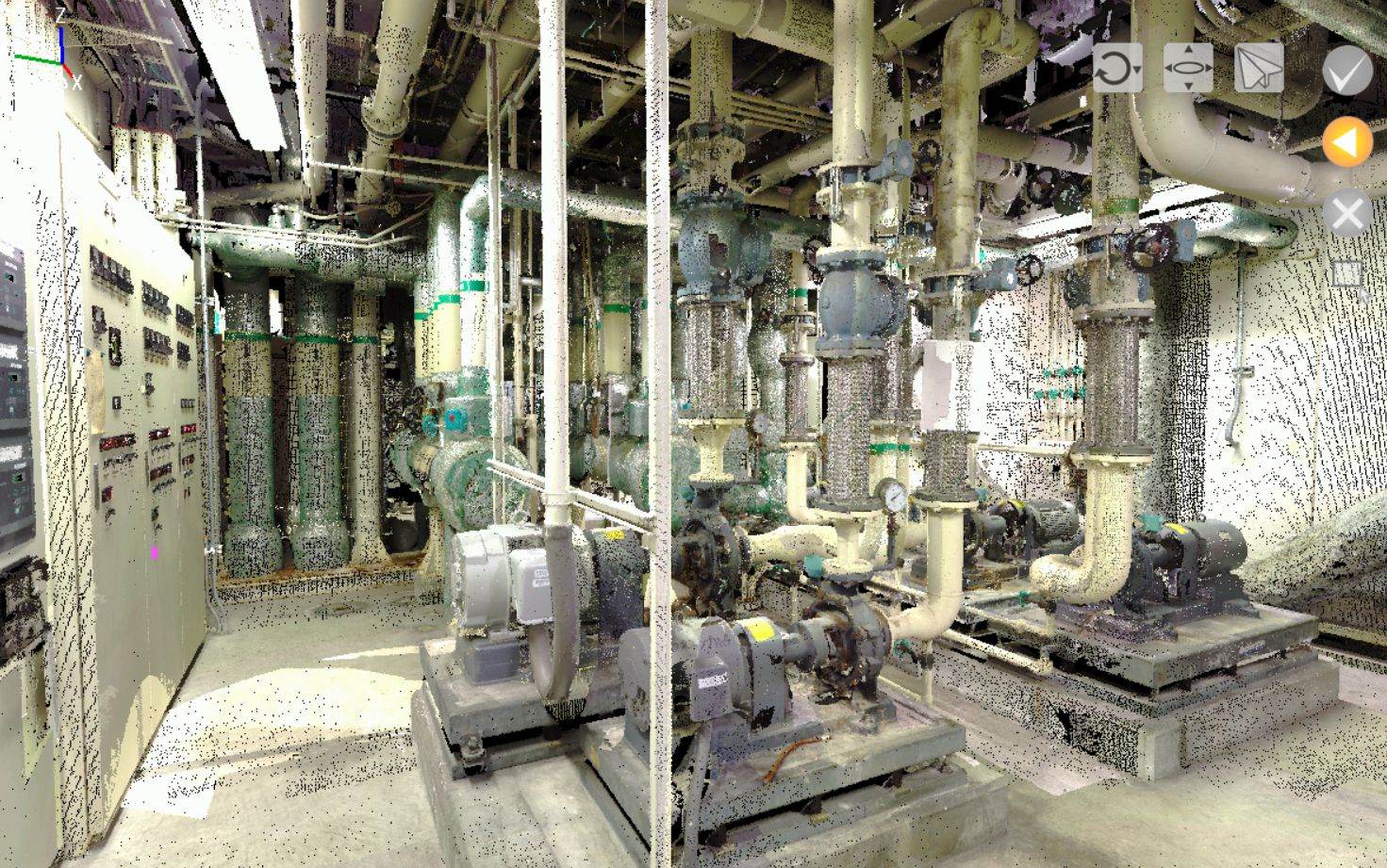

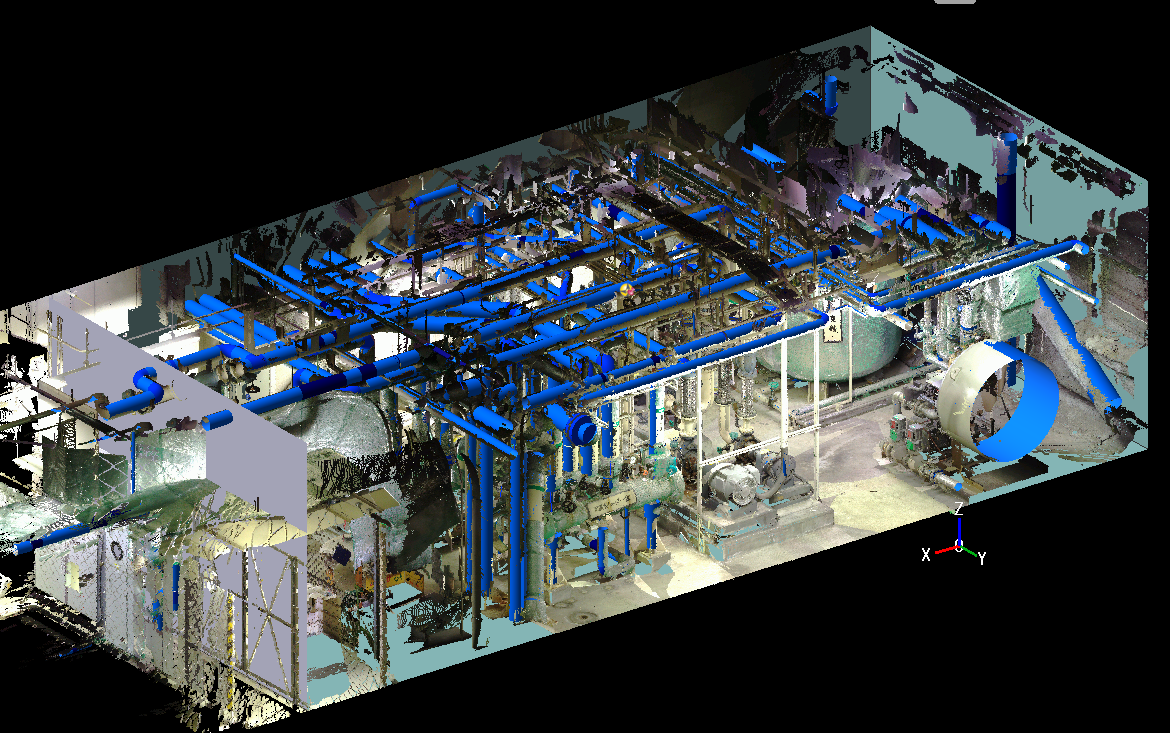

3Dモデル作成:(3D CAD、BIMモデルへの変換)

現況から3D CADモデルを作成したり、竣工時の状態をBIMモデルにするのも点群データは有効です。

特に配管やダクト、鋼材などは点群から自動でCADモデルを抽出してくれるソフトウェア(ELYSIUM社製/InfiPointsなど)も登場してきているので、ゼロから3Dモデルを作成するのに比べて大幅な工数削減になります。

点群データから配管や平面、鉄骨を自動抽出してモデリングを行えます

2D図面作成:(2次元CAD形式:DWG、DXF等への変換)

平面図、天伏図、立面図などの2D図面はまだまだ現場や打ち合わせで必要なものです。現況からこれらの図面を作成するのであれば点群データは非常に便利な「下地」となります。

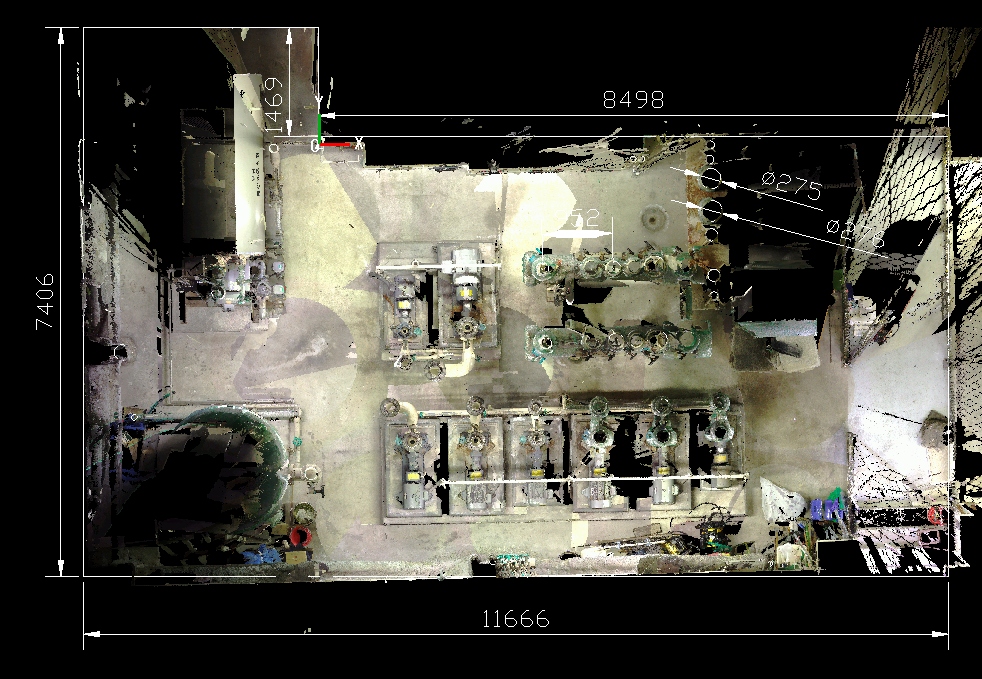

点群データの断面から平面図を作成している画像

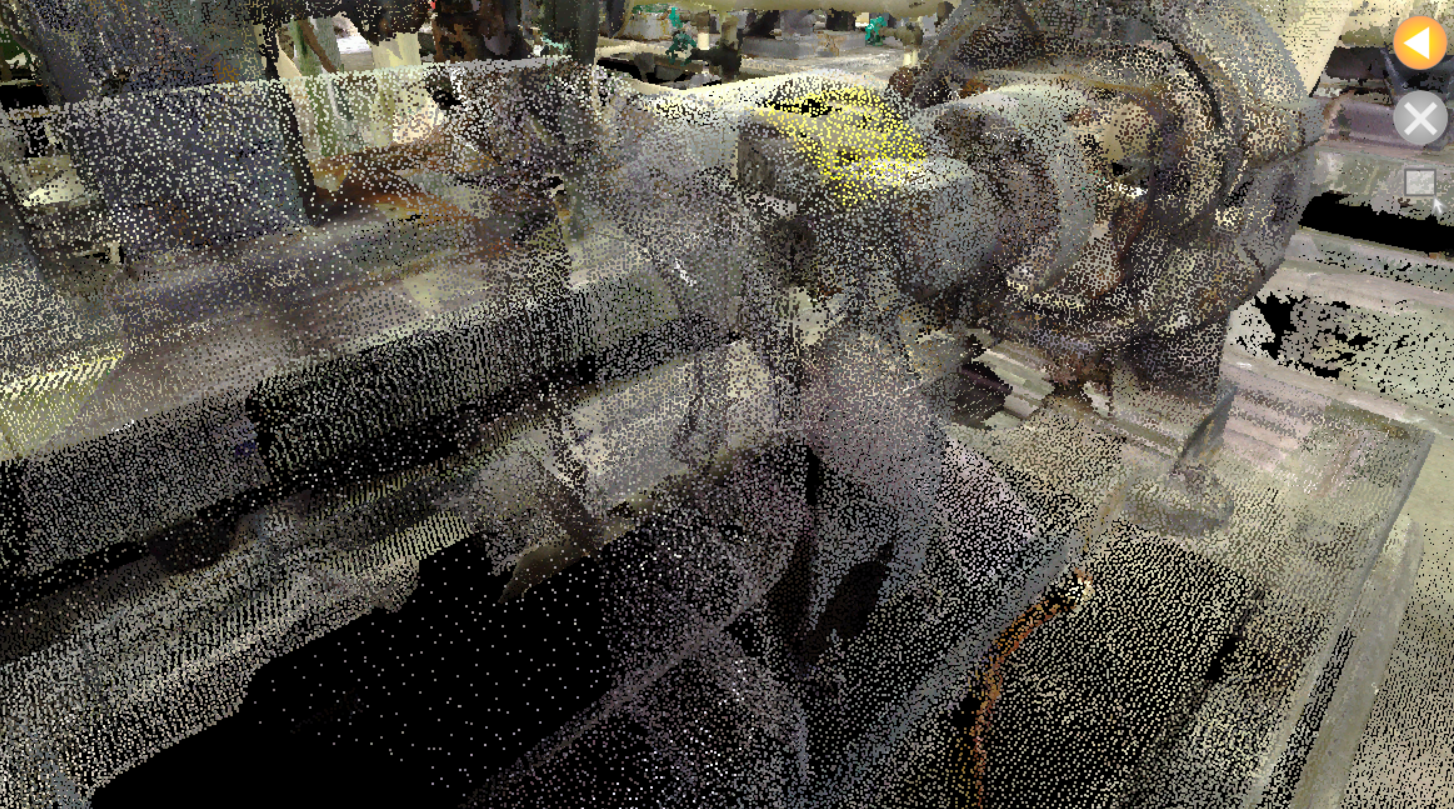

シミュレーション:(レイアウト検討、搬入シミュレーション、寸法測定)

点群データを用いたシミュレーションは、現状を3次元でありのままに表現できるので、改修工事の計画段階でのリスクを大幅に軽減し、

効率的なプロジェクト推進を可能にします。

点群データを使って新規設備のインストール計画をしている様子

具体的には以下のようなメリットがあります。

- 現況の正確な3D空間データを基にした検討が可能

- 新規設備や機器の配置検討を事前にデジタル上で実施

- 搬入ルートの事前確認により、搬入当日のトラブル回避

- 干渉チェックによる設計ミスの早期発見

- 複数のレイアウトパターンを効率的に比較検討

- 関係者間での視覚的な情報共有が容易

- 実際の施工前にリスクを洗い出し、コスト削減に貢献

解析:(体積面積、CADとの差分比較、平面度など)

いままで人力(水糸やメジャーなど)を使って行っていた面倒な調査や検査、測量、解析業務も点群データを使うと下記のような業務が効率化できます。

- 体積・面積計算: 土量計算(切土・盛土量の把握)、材料使用量の算出(コンクリート、舗装材など)、空間容積の測定(倉庫、貯蔵タンクなど)に活用できます。

- CADとの差分比較: スキャンデータ(現況)と設計データ(CAD/BIMモデル)を重ね合わせ、両者の差分を色分けして視覚的に比較します。設計図面と現況の乖離を瞬時に特定し、施工精度の検証や品質管理に役立ちます。

- 平面度・真直度解析: 床面や壁面などの対象物の平坦性や真直度を点群データから高精度に評価します。床面の平坦性チェック、壁面の垂直度確認、構造物の変形測定などに利用できます。

- 変位・変形解析: 異なる時期に取得した点群データを比較することで、構造物の経年変化や変位、変形を追跡します。これにより、インフラの健全性評価や災害後の構造物の状態把握が可能になります。

- 断面解析: 点群データから任意の位置で仮想的な断面を抽出し、その形状や寸法を分析します。複雑な配管や構造物の内部形状、埋設物の位置関係などを正確に把握できます。

- 距離・角度測定: 点群データ上で点と点、点と面、面と面などの距離や角度を正確に測定します。アクセスが困難な場所や複雑な形状の箇所でも、現地に行かずに精密な寸法測定が可能です。

3Dレーザースキャナーの導入メリット・デメリット

メリット

- 高精度な3Dデータ取得

- 非接触で安全に測定可能

- 作業効率の大幅な向上

デメリット

- 機器価格が高額

- 大容量データの処理に専用ソフトが必要

- 現場環境により精度が左右される場合あり

3Dレーザースキャナーの選び方と価格相場

価格帯

- 入門モデル:約100〜300万円

- 中級モデル:約500〜1,000万円

- ハイエンド:約2,000万円以上

用途別おすすめ選び方

- 建設現場の測量 → 広範囲に強いTOF方式

- 工場・プラント → 高精度なフェーズシフト方式

- 文化財・美術品 → 光投影法で色情報も取得

- 精密部品 → 三角測量方式で超高精度

まとめ|3Dレーザースキャナーは建設・測量の未来を変える

3Dレーザースキャナーは、建設・測量・BIM・製造・文化財保存など多様な分野で業務効率化と品質向上をもたらすツールです。

今後はDX推進やメタバース活用とも連携し、さらに重要な役割を担うと考えられます。

3Dレーザースキャナーの選定を専門家に相談してみませんか?

建設現場と3Dレーザースキャナーの両方に知見のあるスタッフがご相談を承ります。

オンライン無料相談

お客様の具体的な課題やニーズをお聞かせください。専門スタッフが最適なソリューションをご提案します。

実機体験会

実際の3Dレーザースキャナーの操作感や、取得できるデータの品質を肌でご体験いただけます。

ベンチマーク計測

導入費用やサービス内容について、明確で分かりやすいお見積もりをご提供いたします。

豊富な実績と技術力で、貴社のプロジェクトを成功へ導きます。

「最適な機種選び」から「点群データの活用」まで、全てをワンストップでサポート。

まずはお気軽にお問い合わせください!

Email: matterport-sales@nohara-inc.co.jp

お問い合わせフォームはこちら

「本当に私たちに合ったスキャナーが見つかるだろうか?」「複雑な操作ができるか不安…」

ご安心ください。専任の担当者が、導入から運用まで徹底的にサポートいたします。